Ricchezza e poverta': l'Italia nel confronto internazionale

1. Introduzione e principali risultati (1)

L’Household Finance and Consumption Survey (HFCS) è una indagine campionaria armonizzata su ricchezza, reddito e consumi delle famiglie dell’area dell’euro condotta su base volontaria dalle Banche Centrali Nazionali (BCN). L’indagine fornisce informazioni sul comportamento delle famiglie, utili per una migliore comprensione dei meccanismi di trasmissione della politica monetaria e per la valutazione di profili di stabilità finanziaria. I microdati anonimi sono a disposizione degli studiosi per finalità di ricerca.

Le BCN hanno rilevato, con una metodologia per quanto possibile omogenea e secondo definizioni armonizzate, le variabili necessarie a ricostruire i bilanci delle famiglie sia in termini di consistenze sia di flussi, con particolare attenzione alle componenti della ricchezza; tre quarti delle informazioni sono rilevate a livello familiare, le restanti a livello personale.

Tra i 15 paesi partecipanti alla prima edizione2 , 8 hanno adattato indagini già esistenti e 7 ne hanno avviate di nuove. Le attività di rilevazione sono state condotte prevalentemente tra il 2010 e il 20113 ; per quello che riguarda l’Italia, sono inclusi i dati dell’Indagine sui bilanci delle famiglie italiane (IBF) sul 2010. Per quanto il questionario e le metodologie statistiche siano sostanzialmente armonizzate, è opportuno notare che in questa prima edizione dell’indagine HFCS alcune variabili economiche possono soffrire di problemi di comparabilità dovuti all’adattamento delle indagini nazionali pre-esistenti, a nuovi processi di raccolta dei dati nelle nuove indagini e a periodi di rilevazione parzialmente differenti4 . L’interpretazione delle differenze tra paesi richiede quindi particolare attenzione.

I risultati delle indagini, accuratamente validati, forniscono informazioni sulla distribuzione dei fenomeni oggetto di indagine complementari rispetto alle stime macroeconomiche della Contabilità Nazionale; non sono un sostituto di queste ultime, che si concentrano sulla quantificazione di fenomeni a livello aggregato. I dati dell’indagine presentano inoltre alcune differenze di definizione rispetto ai dati di contabilità nazionale, per cui i risultati del confronto vanno interpretatati con una certa cautela.

Tre aspetti principali vanno tenuti presenti: l’indagine si concentra sulle famiglie (escludendo quindi le istituzioni sociali private); alcune componenti della ricchezza pensionistica, tra cui quelle relative alla previdenza pubblica, non sono rilevate; i risultati si basano su valutazioni soggettive degli intervistati sul valore delle attività possedute.

Questo documento presenta i risultati di elaborazioni condotte sui dati dell’indagine, con particolare riferimento alla situazione italiana nel panorama internazionale5 .

· Le famiglie dell’area dell’euro risultano composte in media da 2,3 componenti (2,5 in Italia), di cui 1,5 percettori di reddito (1,6 in Italia). I nuclei familiari di minori dimensioni si osservano in Germania, Finlandia e Austria (2,0 e 2,1 componenti, rispettivamente), mentre quelli relativamente più numerosi si trovano a Malta, a Cipro e in Slovacchia (2,9 e 2,8, rispettivamente).

· Poco più del 40 per cento della popolazione dell’area dell’euro è in condizione professionale (il 35,7 per cento sono lavoratori dipendenti contro il 6,1 di indipendenti). In Slovacchia, Austria e in Germania lavorano il 48,1, il 46,6 e il 46,2 per cento dei componenti, mentre in Italia si registra il più basso tasso di occupazione (37,7 per cento, di cui il 30,2 sono lavoratori dipendenti).

· Il reddito medio familiare annuo al lordo delle imposte e dei contributi è pari a circa 37.850 euro, poco più di 3.000 euro al mese; il valore mediano, cioè il reddito della famiglia che occupa la posizione centrale ordinando le famiglie dalla più povera alla meno povera, si attesta sui 28.600 euro. I valori mediani più elevati si registrano in Lussemburgo e nei Paesi Bassi; quelli più bassi in Portogallo e in Slovacchia. L’Italia in questa classifica occupa il nono posto sui 15 paesi considerati.

· Il reddito equivalente lordo, una misura delle risorse disponibili a livello individuale che tiene conto della dimensione e della composizione del nucleo familiare, risulta pari a circa 23.500 euro. La quota di individui poveri, identificati da un reddito equivalente inferiore alla metà della mediana di ciascun paese, risulta complessivamente pari al 13 per cento, mentre in Italia si registra un valore più elevato (16,5 per cento).

· L’indice di concentrazione di Gini sui redditi per l’intera area è pari a 0,40. I grandi paesi inclusi nell’indagine (Francia, Germania, Italia e Spagna) presentano livelli di concentrazione intermedi (con indici tra 0,35 e 0,39); la disuguaglianza è maggiore in Belgio e in Portogallo (rispettivamente 0,46 e 0,43), mentre è più bassa in Slovacchia e nei Paesi Bassi (circa 0,30).

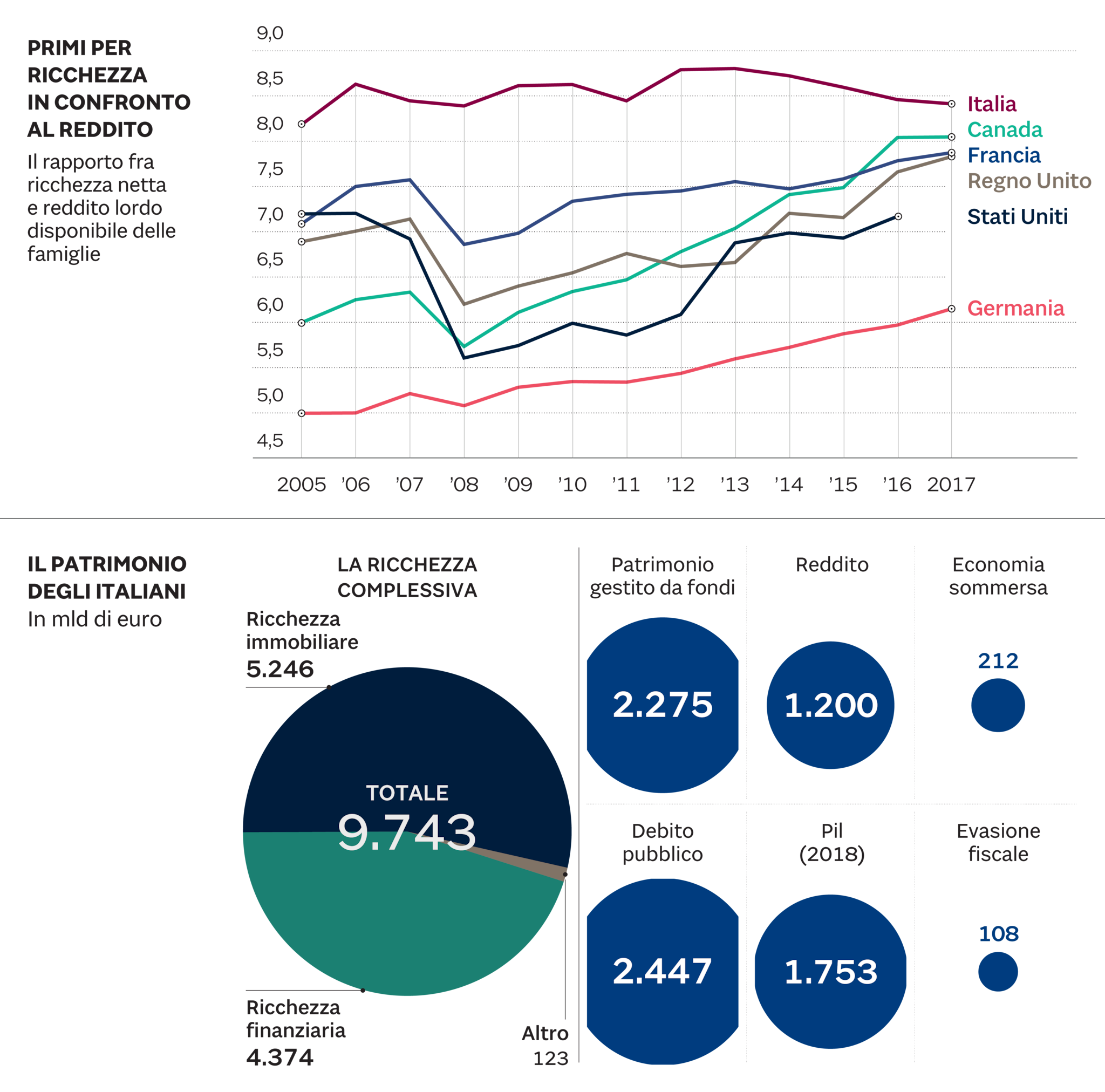

· La ricchezza netta familiare, calcolata come la somma delle attività reali e finanziarie e al netto dei debiti, presenta un valore medio per l’area dell’euro di circa 230.000 euro. Tra i paesi con maggiore popolazione, la ricchezza raggiunge i valori più elevati in Belgio (circa 340.000 euro) e i più bassi in Grecia e Portogallo (circa 150.000 euro). L’Italia presenta una ricchezza netta media familiare relativamente elevata nel confronto internazionale (275.200 euro).

· I divari nei valori medi tra i paesi risentono di numerosi fattori, come ad esempio la dimensione e la struttura della famiglia, il possesso dell’abitazione di residenza, le caratteristiche istituzionali dei paesi, oltre che aspetti metodologici e di misurazione. Ad esempio, la ricchezza media in Germania si attesta su 195.200 euro, un livello inferiore a quello di Spagna, Italia e Francia (rispettivamente 291.400, 275.200 e 233.400). Se si considera la ricchezza pro-capite i divari si riducono sensibilmente: per l’Italia e la Spagna i valori pro capite sono pari a 108.700 euro, di poco superiori a quelli della Francia (104.100 euro) e della Germania (95.500 euro). Inoltre, le famiglie composte da giovani sono in Spagna e soprattutto in Italia meno frequenti di quanto non lo siano in Germania e Francia; queste famiglie sono meno ricche delle altre perché non hanno ancora avuto tempo di accumulare ricchezza; la loro maggiore numerosità in Germania e Francia tende a ridurre il valore medio complessivo della ricchezza familiare di quei paesi. La più bassa ricchezza delle famiglie tedesche, e in minor misura quella delle famiglie francesi, è anche legata alla diffusione della proprietà dell’abitazione di residenza (44 per cento in Germania e 55 per cento in Francia, contro 69 per cento in Italia e 83 per cento in Spagna) e al fatto che una composizione della ricchezza maggiormente orientata alle attività finanziarie si riflette in un più elevato livello di under-reporting.

· La concentrazione della ricchezza, in tutti i paesi di gran lunga superiore a quella del reddito, risulta più elevata in Germania e in Austria, mentre è più bassa in Grecia, Spagna e Italia.

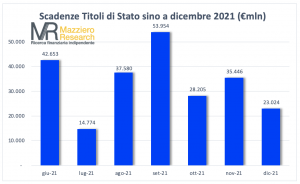

· L’Italia presenta percentuali di partecipazione ai mercati finanziari inferiori a quelle dell’area dell’euro per quasi tutti gli strumenti, ad eccezione delle obbligazioni e dei titoli di Stato, detenuti da quasi il 15 per cento delle famiglie a fronte del 5 per cento registrato nell’area. Negli altri paesi si segnalano, come particolarmente elevate, le percentuali di possesso di fondi comuni in Germania e Belgio (6 punti percentuali più della media), di azioni quotate in Francia, ma soprattutto in Finlandia (la prima sopra la media di quasi 5 punti percentuali e la seconda con valori pari a più del doppio della media dell’area) e la quota di fondi pensione facoltativi e assicurazioni vita nei Paesi Bassi, Belgio e Germania (oltre 10 punti percentuali in più rispetto alla media).

· Nell’area dell’euro il 43,7 per cento delle famiglie è indebitato. I paesi dove maggiore è la diffusione dell’indebitamento sono i Paesi Bassi e Cipro (65,7 e 65,4 per cento); l’Italia registra il valore più basso, con il 25,2 per cento.

2. La struttura della famiglia

Le famiglie dell’area dell’euro risultano composte in media da 2,3 componenti, di cui 1,5 percettori di reddito, cioè circa 2 percettori ogni 3 componenti. I nuclei familiari di minori dimensioni si osservano in Germania, Finlandia e Austria (2,0 e 2,1 componenti, rispettivamente), mentre quelli relativamente più numerosi si trovano a Malta, a Cipro e in Slovacchia (2,9 e 2,8, rispettivamente). I valori italiani (2,5) sono appena più elevati della media dell’area dell’euro (Tavola 2)6 .

Le tipologie familiari sono anch’esse piuttosto eterogenee tra i paesi dell’indagine (Tavola 3). Le coppie con figli, pari al 30,6 per cento delle famiglie nell’area dell’euro, rappresentano circa il 40 per cento in Italia e poco più del 20 per cento in Austria, Finlandia e Germania. Parte di queste differenze sono attribuibili alla maggiore permanenza dei figli adulti nella famiglia di origine nei paesi mediterranei. Le famiglie con un solo componente, che costituiscono poco meno di un terzo delle famiglie europee, sono invece più diffuse nei paesi del Nord Europa. Nell’area dell’euro, il numero medio di figli minorenni per famiglia è pari a 0,44 componenti (in Italia 0,46) con valori compresi tra 0,58 (Malta), e 0,35 (Austria e Germania). Le precedenti differenze nella dimensione familiare sono dunque sostanzialmente imputabili ai componenti adulti.

La dimensione familiare media varia in funzione dell’età del capofamiglia7 : si passa da 2,2 componenti per i capifamiglia con meno di 35 anni a 3,0 per quelli nella classe di età tra i 35 e i 44 anni, per poi ridursi per le coorti più anziane fino a 1,7 componenti per i nuclei il cui capofamiglia ha più di 64 anni (Tavola 2).

Il numero medio di percettori di reddito per famiglia è maggiore in Slovacchia e in Portogallo (2,0 e 1,8) e minore nei Paesi bassi (1,3) e in Belgio, Germania e Francia (1,5). Se si tiene conto, però, della diversa dimensione media delle famiglie, il maggior numero di percettori si osserva per Austria, Germania, Slovacchia e Finlandia, dove oltre il 70 per cento dei componenti risulta percettore di reddito; Malta, Spagna, Cipro e Grecia presentano invece una quota di percettori pari a circa il 60 per cento (64,0 per cento in Italia; Tavola 4).

La percentuale di famiglie europee con capofamiglia di sesso maschile è pari al 65,0 per cento (67,1 in Italia; Tavola 5); le percentuali più elevate si riscontrano a Malta (75,2 per cento) e in Spagna (72,9) e la minima in Finlandia (57,3). Nel 15,8 per cento dei casi il capofamiglia ha meno di 35 anni, mentre nel 27,7 per cento ha più di 65 anni; in Italia si registra la più elevata frequenza di capifamiglia più anziani e la minore di quelli più giovani: il 32,4 per cento ha almeno 65 anni e solamente l’8,6 per cento ha meno di 35 anni, rispettivamente il massimo e il minimo tra i paesi coperti dall’indagine.

Tra i componenti della famiglia si registra una lieve predominanza femminile (51,1 per cento; 51,4 in Italia); nel 39,7 per cento dei casi l’età è inferiore ai 35 anni, mentre nel 18,1 per cento è superiore ai 65. I componenti delle famiglie italiane e tedesche sono i più anziani dell’area. Per l’Italia la percentuale di membri con oltre 65 anni è superiore al 20 per cento mentre quella di componenti con meno di 35 anni è pari al 36,4 per cento, rispettivamente il secondo valore più alto e il secondo più basso tra i paesi considerati (i valori estremi si osservano in Germania).

Il capofamiglia è più frequentemente lavoratore dipendente che autonomo (47,9 per cento delle famiglie contro 9,0 per cento); nel restante 43,1 per cento dei casi è in condizione non professionale (Tavola 6). Tra questi ultimi, la maggioranza è costituita da pensionati (poco più del 30 per cento; il 36,4 in Italia).

La condizione professionale dei capifamiglia presenta un’ampia variabilità tra i paesi: in Slovacchia circa il 70 per cento di essi è un lavoratore, contro una quota negli altri paesi che varia da circa il 55 per cento a circa i due terzi delle famiglie (il 57,4 per cento in Italia). I capifamiglia sono più frequentemente lavoratori dipendenti in Lussemburgo e Slovacchia (rispettivamente 59,0 e 58,0 per cento). In Grecia e in Italia si registrano invece le percentuali più alte dell’intera aerea di capifamiglia lavoratori indipendenti (18,9 e 13,1 per cento, rispettivamente).

Nel complesso della popolazione dell’area dell’euro poco più del 40 per cento è in condizione professionale (il 35,7 per cento sono lavoratori dipendenti contro il 6,1 di indipendenti). In Slovacchia, Austria e in Germania lavorano il 48,0, il 46,6 e il 46,3 per cento dei componenti, mentre in Italia si registra il più basso tasso di occupazione (37,7 per cento, di cui il 30,2 sono lavoratori dipendenti).

Il livello di istruzione del capofamiglia più frequente nell’area dell’euro è il diploma di scuola secondaria superiore (41,3 per cento; in Italia 35,0), mentre i capifamiglia laureati sono circa un quarto. In Italia, più della metà dei capifamiglia possiede al massimo la licenza media, e solamente l’11,7 per cento è laureato (Tavola 7). In Portogallo, il 61,1 per cento delle famiglie ha un capofamiglia con solo una licenza di scuola elementare; in Austria, Germania, Paesi Bassi, Slovacchia, Slovenia e Finlandia si osservano quote inferiori al 5 per cento. Nell’intera popolazione, il diploma di scuola secondaria superiore è il più diffuso titolo di studio (34,4 per cento; in Italia 30,7); la quota dei componenti laureati è pari al 17,6 per cento nell’area dell’euro, ma scende all’8,7 per cento in Portogallo e al 9,4 per cento in Italia.

Nel complesso dei paesi in cui è stato rilevato il luogo di nascita degli intervistati8 il 10,9 per cento dei capifamiglia e il 9,7 dei componenti risulta un immigrato. Questa media nasconde situazioni assai eterogenee: in Lussemburgo oltre il 40 per cento dei capifamiglia è immigrato, mentre in Finlandia e in Slovacchia tali quote sono inferiori al 5 per cento. In Italia la quota degli immigrati è inferiore alla media dell’area dell’euro (l’8,5 per cento dei capifamiglia e il 7,7 dei componenti).

3. Il reddito

Nel complesso dei paesi rilevati il reddito medio familiare annuo al lordo delle imposte e dei contributi è pari a circa 37.850 euro, mentre la mediana si attesta a 28.600 euro. I corrispondenti valori per l’Italia sono di poco inferiori (circa 34.350 e 26.250 euro; Tavola 8)9 . Il nostro Paese si colloca in un a posizione intermedia (Figura 1). L’elevato valore medio dei Paesi Bassi, come anche la concentrazione molto ridotta, potrebbe risentire della specifica modalità di raccolta dei dati (i questionari vengono somministrati attraverso internet).

L’indicatore del reddito familiare non tiene conto della diversa composizione della famiglia che si riscontra nei vari paesi. Per ottenere una misura che approssimi il livello di benessere economico, si può correggere il reddito complessivamente percepito dalla famiglia con una scala di equivalenza10 . Il reddito equivalente medio lordo è pari a circa 23.500 euro nella media dei paesi considerati, e a circa 20.000 euro in Italia (Tavola 8). I valori mediani sono rispettivamente di 18.444 euro e 16.917 euro. Con riferimento agli altri principali paesi dell’area euro, si osserva che i redditi equivalenti italiani superano di poco quelli spagnoli (17.721 e 14.000 euro, rispettivamente per la media e la mediana) e sono leggermente inferiori a quelli francesi (23.737 e 19.329 euro). Le famiglie tedesche risultano quelle con il reddito equivalente più alto (media e mediana rispettivamente pari a 29.629 e 23.180 euro11 ).

I dati sui redditi equivalenti mediani dei 15 paesi considerati presentano una buona coerenza con le corrispondenti stime desunte dalla Survey on Income and Living Conditions (EU-SILC): il coefficiente di correlazione è risultato pari al 0,972. Inoltre, il confronto tra i redditi pro capite stimati dall’indagine e i redditi disponibili pro capite desumibili dalle singole contabilità nazionali fornisce una correlazione pari al 0,942.

La Tavola 9 mostra in dettaglio il rapporto tra le stime delle medie del reddito pro capite di fonte HFCS e quelle di Contabilità Nazionale. Ai fini di una corretta comparabilità va tenuto presente che le stime macroeconomiche si riferiscono ai redditi al netto delle imposte mentre quelli dell’indagine sono al lordo. Nella gran parte dei paesi, tuttavia, le stime campionarie sono significativamente inferiori a quelle di fonte macroeconomica, a causa del tipico fenomeno dell’under-reporting. In Austria, Belgio, Cipro e Germania, le stime campionarie sul reddito eccedono invece quelle delle Contabilità Nazionali, probabilmente a causa delle pratiche di over-sampling dei ricchi adottate in tali indagini. Nel caso dei Paesi Bassi si registra un divario relativamente ampio tra le due stime, che probabilmente riflette la citata peculiare modalità di rilevazione.

Le differenze tra i redditi nei paesi dell’indagine risultano attenuate se si tiene conto del diverso potere di acquisto che i redditi hanno nei vari paesi. Ad esempio il reddito equivalente corretto per le parità di potere d’acquisto della Finlandia è circa 2 volte quello della Slovacchia, mentre quello non corretto è oltre 4 volte. L’Italia, anche con questo indicatore, mantiene una posizione intermedia tra i paesi dell’area dell’euro (Tavola 8).

Il reddito medio delle famiglie che si collocano nel 20 per cento inferiore della distribuzione dei redditi è pari a 9.330 euro in Italia, mentre è inferiore in Spagna (7.715 euro) e superiore in Francia e Germania (11.264 e 10.035 euro, rispettivamente; Figura 2). L’ordinamento dei redditi familiari medi deI quattro paesi più popolosi dell’aerea dell’euro rimane pressoché stabile lungo l’intera distribuzione. Il divario tra le famiglie tedesche e quelle degli altri paesi si amplia tuttavia man mano che si passa alle classi più abbienti.

La distribuzione dei redditi mostra in tutti i paesi la consueta asimmetria, con una concentrazione sui redditi medio-bassi e una frequenza progressivamente meno elevata per quelli più alti. Il livello di asimmetria, come emerge attraverso il confronto tra la media e la mediana, risulta più marcato in Belgio, Portogallo e in Austria rispetto all’Italia (Tavola 8). Considerando i redditi equivalenti, i paesi dove la media eccede più significativamente la mediana rimangono il Portogallo e l’Austria, mentre in Italia il rapporto media-mediana scende da 1,31 a 1,18.

L’indice di concentrazione di Gini dei redditi familiari, che misura il livello di disuguaglianza della distribuzione12 , risulta pari a 0,42 per l’area dell’euro. Questa statistica rimane sostanzialmente invariata se si tiene in considerazione il costo della vita nei vari paesi. Per l’Italia si registra una concentrazione pari a 0,40, sostanzialmente intermedia rispetto a quella osservata negli altri paesi. In maniera simile, gli altri grandi paesi dell’area si collocano al centro della distribuzione, mentre valori più elevati si riscontrano per il Belgio, il Portogallo, il Lussemburgo e Cipro; valori più bassi caratterizzano invece la Slovacchia, la Finlandia e i Paesi Bassi (Figura 3).

L’indice di Gini calcolato sui redditi equivalenti risulta sempre inferiore a quello osservato sui redditi familiari, con un valore di 0,40 per l’area dell’euro, che si riduce marginalmente correggendo i redditi anche per il diverso potere di acquisto. L’Italia permane in una posizione intermedia rispetto agli altri paesi attestandosi su un valore di 0,36.

Le stime della concentrazione dei redditi equivalenti di questa indagine mostrano una bassa correlazione con le corrispondenti stime di EU-SILC (circa 0,3), che sono però riferite ai redditi netti disponibili. Sulla misura dell’accostamento incidono i diversi sistemi di tassazione presenti nei vari paesi (Tavola 9).

La stima della diffusione della povertà relativa risente, per definizione, della comunità di riferimento e dell’indicatore utilizzato. Considerando il reddito equivalente e utilizzando un’unica soglia per l’intera area dell’euro, come se si trattasse di un’unica entità13 , la quota di individui in condizione di povertà relativa (identificati come coloro che vivono in famiglie il cui reddito equivalente è inferiore alla metà della mediana) risulterebbe complessivamente pari al 15,9 per cento. La povertà, secondo questa definizione, caratterizzerebbe principalmente i paesi dell’Europa meridionale e orientale con picchi che superano la metà della popolazione per il Portogallo e la Slovacchia. La percentuale di individui poveri in Italia sarebbe pari al 19,8 per cento (Tavola 10). L’ordinamento dei paesi rimarrebbe sostanzialmente immutato se si tenesse in considerazione il diverso potere di acquisto nei paesi, per quanto l’incidenza della povertà nei paesi più poveri apparirebbe fortemente ridimensionata. Ad esempio, la quota di popolazione in condizione di povertà relativa in Slovacchia passerebbe dall’80 al 43 per cento circa.

L’adozione di soglie nazionali cambia la rappresentazione del fenomeno: la quota complessiva di soggetti poveri dell’area dell’euro si ridimensiona notevolmente (13,0 per cento). Secondo questa definizione, in Italia si registra un valore (16,5 per cento) superiore a quello degli altri grandi paesi dell’area, dove si osservano valori che oscillano tra il 8,9 per cento della Francia e il 13,4 della Germania. Il valore italiano è inoltre inferiore a quello del Belgio (17,0 per cento), mentre la percentuale minima di poveri si riscontra in Slovacchia e Francia (8,3 e 8,9 per cento, rispettivamente).

In allegato il file in pdf di Banca d'Italia: Principali risultati dell'Household Finance and Consumption Survey: l'Italia nel confronto internazionale >>>

(1) Gli autori desiderano ringraziare Giovanni D’Alessio per i numerosi commenti ricevuti durante la stesura del lavoro.

Si ringraziano inoltre Andrea Brandolini, Luigi Cannari, Marco Magnani e Silvia Magri per gli utili suggerimenti ricevuti. Le opinioni espresse sono personali e non impegnano l’Istituzione di appartenenza.

(2) L’Irlanda e l’Estonia raccoglieranno i dati solo a partire dalla seconda edizione. Il campione complessivo della prima edizione consta di circa 62.000 famiglie (Tavola 1).

(3) I calendari di rilevazione nei vari paesi non sono esattamente allineati poiché quelli che conducevano già un’indagine hanno mantenuto la cadenza precedente. È prevista per le prossime edizioni una graduale convergenza volta a eliminare le residue asimmetrie, che comportano alcuni problemi di comparabilità, tra i quali vi è l’eterogeneità nel periodo di riferimento adottato nella rilevazione.

(4) Per una presentazione completa delle caratteristiche specifiche di ogni indagine, si veda The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey - Methodological report for the first wave, ECB Statistics Paper Series, n.1, April 2013 (www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbsp1en.pdf).

(5) Si veda anche The Eurosystem Household Finance and Consumption Survey – Results from the first wave, ECB Statistics Paper Series, n. 2, April 2013 (www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecbsp2en.pdf). Le elaborazioni sono state condotte sulla versione 1.8 del database. In alcuni casi vengono presentate elaborazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel suddetto rapporto, in particolare con riferimento agli indicatori di povertà.

(6) Le stime riportate in questo documento possono differire rispetto a quelle riportate in “I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010” (Supplementi al Bollettino Statistico – nuova serie, Indagini campionarie, anno XXII, n.6) a causa di alcuni aspetti definitori.

(7) In questo documento, il capofamiglia è definito come il maggior percettore di reddito. A questa regola fanno eccezione le famiglie cipriote in cui il capofamiglia viene identificato come il rispondente al questionario. Tale scelta è dovuta all’assenza della maggior parte delle informazioni demografiche di base per tutti gli altri componenti della famiglia.

(8) L’informazione sul paese di origine dei componenti non è disponibile per le famiglie della Francia, dei Paesi Bassi e della Spagna.

(9) Contrariamente a quanto riportato in “I bilanci delle famiglie italiane nell’anno 2010”, in questa sede si considera il reddito al lordo di imposte e contributi (ed escludendo gli affitti imputati). Per l’Italia, dove l’indagine rileva presso le famiglie i redditi netti, è stato necessario aggiungere ai dati osservati una stima dei contributi e delle imposte (c.d. “lordizzazione”). La metodologia utilizzata per calcolare l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addiizionali comunale e regionale è costituita da un calcolo ricorsivo che consente di trovare il reddito lordo tale per cui, date le caratteristiche familiari e le diverse tipologie di reddito guadagnate e di patrimonio possedute da ciascun individuo, applicando la struttura dell’imposta si ottiene un reddito netto pari a quello dichiarato nell’indagine. Per i contributi sociali si è semplicemente applicata l’aliquota proporzionale specifica di ciascuna tipologia di lavoratore.

(10) Si utilizza qui la scala di equivalenza modificata dell’OCSE che prevede un coefficiente pari a 1 per il capofamiglia, 0,5 per i componenti con 14 anni e più e 0,3 per i soggetti con meno di 14 anni. Il reddito equivalente rappresenta il reddito di cui ogni individuo necessiterebbe se vivesse da solo per mantenere il medesimo tenore di vita della famiglia in cui vive.

(11) In Italia le regioni del Centro

e del Nord presentano un reddito equivalente medio di circa 39.000

euro, valore prossimo a quello dell’Austria e superiore a quello

francese; per il Mezzogiorno, si riscontra un valore di 25.000 euro, di

poco inferiore a quello di Grecia e Malta.

(12) L’indice varia tra 0 e 1, dove 0 rappresenta la perfetta uguaglianza di tutti i redditi, e 1 il caso in cui tutti i redditi sono concentrati nelle mani di un'unica famiglia.

(*) Romina Gambacorta, Giuseppe Ilardi, Banca d’Italia, Servizio Statistiche economiche e finanziarie, Andrea Locatelli, Banca d’Italia, Nucleo di ricerca economica di Bolzano, Raffaella Pico e Cristiana Rampazzi, Banca d'Italia, Servizio Studi di struttura economica e finanziaria.

Nato

a Roma, laureato con lode in Economics and Management of Government and

International Organizations presso l'Università Commerciale Luigi

Bocconi. Fact-checker e research assistant presso lavoce.info. Su

twitter

Nato

a Roma, laureato con lode in Economics and Management of Government and

International Organizations presso l'Università Commerciale Luigi

Bocconi. Fact-checker e research assistant presso lavoce.info. Su

twitter